�m�S���ҁn�F

�����{�N�j�C�����V�O�Y�i�Z�p�ہj�C��엲�u�i�ϑ��ہj

�m���ʁn�F

�@����18�N���Ɂu�l�H��Ď��V�X�e���v���������ꂽ�D���̃V�X�e���̒��j�ƂȂ�n���C�l�H��̉�͕����́C�{���������ۑ�ł���܂łɊJ������Ă����C�������̒n���C�v����̑���l������q���̎��C���[�����g�����߂�C�Ƃ�����@��p���Đ��삵�����̂ł���D

�i�@�\�̊T�v�j

�@�\������т��̎��ӂŎ��q�������̂��ړ������ۂɁC�����A���^�C���ŏ�̗L�����Ď�����Ɣ��肷��Ύb��I�ȉ�͂��s���ƂƂ��ɕK�v�ɉ����Čx�ɂ�蒍�ӂ𑣂��D���̌�C�n���C�ϑ������������u�̊ϑ��f�[�^�����킹�Đ����ȉ�͂��s���C�����ăI�y���[�^�̔��f�ɂ��n���C�f�[�^�̕�������s���D���ꂪ�ŏI�I�ɒn���C�f�[�^�̊m��l�ƂȂ���̂ł���D�܂�Ď��@�\�C��͋@�\�C������⏕�@�\�i�{���������Ɗ֘A����̂͑O2�҂ł��邪�j��L���Ă���C�Ɩ���ƂƂ��Č����̏ォ��́C�e�@�\���A�g���Ă��葀�쌋�ʂ����̍�ƂɊ������邱�ƁC�摜��v���b�g�}��p���Ē����I�ɑ��삵�₷�����ƁC����ɂ��l�X�ȏ����ŌJ��Ԃ���͂ł��Ă��̌��ʂ��r���₷�����ƁC�����d�v�ł���C���̓_�ɂ��Ă��z�������D

�i�S�̍\���j

�@�V���ɐ��삳�ꂽ�f�[�^���W���u��2�Z�b�g����C���ꂼ��ɑS���͌v�i�I�[�o�[�n�E�U�[�^���͌v�j2��C3�������͌v�i�t���b�N�X�Q�[�g���͌v�j1�䂪�܂܂��D���ꂾ���ł͓����̍\���S����J�o�[���邱�Ƃ͂ł����C�����肵����l��K�v�������͌v�Z�ɂ̓J�X�}�[�̒n���C�f�[�^�t�@�C����ǂݍ��߂�悤�ɂ����D�v���O�����͊Ď��v���O�����Ɖ�̓v���O�����ɕ������邪�C�Ď��v���O�����ł̎b��I�Ȍv�Z���ʂ͎����I�Ƀ��O�Ƃ��ĕۑ����Ă����C��̓v���O�����œǂݍ��ނ��ƂŃX���[�Y�ɏ����������p�����Ƃ��ł���D

�i���_�C���Ǔ_�j

�@�n���C�v����̑䐔�Ɛݒu�ʒu�ɂ���āC�l�H��̌��o�C��͔\�͂͐�������邽�߁C����̏ꏊ�ɂ���Ăǂ��ł������̉�͐��x��������킯�ł͂Ȃ��D�����I�Ɏ��͂̏̕ω��ɉ����Čv����̒lj��C�Ĕz�u����͍̂���ŁC���̓_�ł͏_��������Ă���D

��͌v�Z�ł̐���Ƃ��āC�e�ϑ��_�ԂŒn�_�����Ȃ��Ƃ�������������Ă��邽�߁C��͐��x��ۂ��߂ɂ͖���n�_�����`�F�b�N�C�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��D�܂���͂Ɏg�p����f�[�^�ɂ͊�_�̑���3�������͌v�̃f�[�^���K�v�ł���C�v���ُ�l�C�����ł̑Ή��ɒ��ӂ�v����D

�@�Ȃ��C�����_�ł́C���C�_�C�|�[���̉�͌��ʂɂ��Ă��̗ǔ۔���̊�͊m������Ă��炸�C���ꂪ�Ď������܂ł����������ł���ɂ͎����Ă��Ȃ����R�̂P�ƂȂ��Ă���D

�@�{�V�X�e�����������C�����p�����l�H��̊Ď��C��́C������͒n���C�ϑ��Ɩ��̒��ɑg�ݍ��܂�Ă��łɓ���I�ȍ�ƂƂ��ĉ^�p����Ă��邱�Ƃ��瓖���̖ړI�͒B�������ƍl����D

�m�]���n�F

�@�ϑ����x���ێ������Ŏ��q���̏�͑傫�ȏ�Q�ƂȂ��Ă���C�c�O�Ȃ��炱��ɂ��Ă͍�������傷��X���ɂ���ƍl������D�n���C��������C�_�C�|�[���ɒu�������邱�ƂŌv���l�̏�ϓ���������邱�Ƃ͂���܂ŌX�̃P�[�X�ōs���Ă͂������C����C��̊Ď������́C��܂ŋƖ��x���ł���l�H��Ď��V�X�e���Ƃ��č\�z�ł������Ƃɂ͑傫�ȈӖ�������D���E�̊ϑ����ɐ������I�ȃV�X�e���ł���ƕ]���ł���D

�@�l�H��Ď��V�X�e�����ꉞ�̊������݂����Ƃ���C�{���������͍��N�x�ŏI���Ƃ���D���̃V�X�e���͍��N�ɓ����ĉғ����n�߂�����ł���C�{�V�X�e�����ڂ����]�����邽�߂ɂ͍���C������𐔑����~�ς���K�v������D�܂����e�I�ɂ�����̉��Ǔ_���v�������C�����ǂ̂悤�ɔ��W�����ׂ����C���������̋Ɩ��̒��ŏ���������W�߂�������̂��K�ł���ƍl����D

�m�S���ҁn�F

�������x��j�C��엲�u�C���ב�C�X�i���i�C�����O���i�ϑ��ہj�C��a�c�B�C�C���b���i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@���C�h�����W�^�Ód�C�Z���T�ɂ��f�[�^�擾�Ɠ��������ɂ��ẮC���Ód�C�Z���T�𐅓H�W�d��Ɏ��t���ăf�[�^�擾�̂��߂̎������J�n�����D�傫�ȑ�C�d��̕ϓ��͂���Ȃ�ɑ����Ă��邪�C�擾�f�[�^�Ɍ����s���ُ̈킪�݂��C�Z���T�̑���̈�Ɛ��H�W�d��̑傫���E�`��Ƃ̊W�̖�������C�擾�f�[�^�̕]���͂ł��Ȃ��D���߂Ċ�{�I�ȓ����������s���C�Z���T�̎��t�����@�C�f�[�^�̎擾���@���̍Č������K�v�ł���D

�@�擾�f�[�^�Ɨ��_�����Ƃ̑Δ�ɂ��ẮC���s�ϑ����u�̖����l�f�[�^�ƃ��[�_�[�G�R�[�f�[�^�C���Ď��V�X�e���iLIDEN�j�C�����d�͗��_�E�������Ƃ̑Δ�ɂ�鎖����W���s���Ă���D���������͐��͏��Ȃ����C��C�d�ꂪ�����~���G�R�[�i12mm/h�j�Ƃ̐ڋߋ�����20km���x���甽�����n�߁C�Őڋ߂ɔ����}�����Ɍ������ϓ��������炵�����Ƃ����������D�������C����Ȃ��~���G�R�[�̐ڋ߂ɂ���C�d��͋}�ω����������ƁC�����d�Ƌ}�ω��̑Ή����]��ǂ��Ȃ����Ƃ����������D�X�Ɏ�����W�E��͂�i�߂�K�v������D

�@���_���m�̂��߂̑���̌����E����ɂ��ẮC�����ȕ\�ʓd�ʁi�Ód�C�j�Z���T���w���������̒������ł��邪�C����̌����E����ɂ͎���Ȃ������D

�m�]���n�F

�@�����x���[�h�̐Ód�C�Z���T�ɂ�鐅�H�W�d��f�W�^���l�ɂ�闋�_�����Ƃ̔�r��͂͐i�݂��邪�C���C�h�����W�^�Ód�C�Z���T�ɂ��f�[�^�̓��������y�ї��_���m�̂��߂̑���J�������Ă���D����C�����v����s�Ӑ��i���C�V�K���ƂƂ��Čv�悳��Ă���d�C�ϑ����u�̉��ǍX�V�ւ̊�b�����ƂȂ邱�Ƃ����҂���D

�m�S���ҁn�F

���O�J���C�Έ�����C�H��^�R���C���o�F�i�����ہj�C�������v�i�����j

�m���ʁn�F

�@��Ίϑ��l�̎Z�o���Ɏg�p����o�l�i���̏퐔�j�ɂ��āC�ϑ����ɋ��܂�o���c�L�̑傫���o�l�Ōv�Z����Ă������̂��C�e�N���ɂo�l�̔N���ϒl�����߁C���̕��ϒl���g�p���Đ�Ίϑ��l�̍Čv�Z�����݂��D�܂��C�쒠�v�Z�̍ē_�����s���ΐ��\�̓ǂݎ��~�X��v�Z�ԈႢ�Ȃǂɂ��ē_�����s���Ă���D

�@���@�l�̎Z�o���@�����ꂳ��Ă��炸�C�����̍��ɂ͌�������̉��x�W�����l���������ߕs���R�ȓ����ƂȂ��Ă�����Ԃ��������D�ω��v�̐��@�l�͋O�Ոʒu�Ɉˑ����邱�Ƃ���@�N���Ɋ��x�y��a-factor���Z�o�������ʁC�ω��v�̍Đݒu���⒲�������������肵�Ă��邱�Ƃ��킩�����D���������āC�v�Z�������@�͖������@�l�ł͂Ȃ��O�Ոʒu�̊��Ƃ��Ĉ����C���肵�Ă�����Ԃ͈��̌W���i���ϒl�j��p���邱�Ƃ��K���ł���ƍl����D

�@�M���b�v�̌��낪�Ȃ����Ԃɂ��Ă̓u���}�C�h����ǂݎ�肵�đS���Ԃ̗ݐσM���b�v�\���쐬�����D�������C�ُ�h���t�g���Ԃ⌇�����ԂɊւ��Ă͕ϓ��ʂ����܂�Ȃ����Ƃ������l�͕s�A���ƂȂ�D

�@�ϑ�����l�́C��Ίϑ��l�ɏ�L�̗ݐσM���b�v���l�����邱�ƂŔN���ω������ĂƂȂ����D���̃M���b�v������ϑ�����l�ƕω��v�����Ƃ̑��ւ͕���0.97�Ɣ��ɍ����C�Ύ����ԁi1924-32�j�ɂ��ĉ��x������݂����ʁC�ϑ�����l�̕s���R�ȓ����̂�����Ԃ����肳��Ă����D����͐V�����ԁi1932-47�j�ɂ��Ă����l�Ɍv�Z�������āC�����̏d�_���Ԃ𖾂炩�ɂ������D

�@�����l�ɂ��ĊO���N��i�j�[���b�N�C�A���o�O�j�Ƃ̔�r���s�������ʁC�`�������ɕs���R�Ɏv������Ԃ͐Ύ��ł�1924-26�N�C�V���ł�1932-37�N�ł��邱�Ƃ��킩�����D���݁C�����l�v�Z�����ɕK�v�ȓǎ�l�̓��͂��s���Ă��邪�C���ꂪ�ł���ƈꕔ�������̎����i�Ύ����x�ǎ�\�j�������f�[�^���������ƂɂȂ�̂ŁC����͓��͒l�y�ьv�Z�l�̃`�F�b�N���s���C�ϑ�����l�̐������o�č̗p����l�Ɩ�������l�����肵�C����ǂ̒��x�ƂȂ邩�𖾂炩�ɂ��Ă��������D

�m�]���n�F

�@�ϑ��f�[�^�̏����@�Ɋւ��钲���������s�������ʁC���_���قږ��炩�ɂȂ��Ă����ƌ�����D����͓��ɖ�肪����Ɣ��f���ꂽ���Ԃɂ��āC�f�[�^�C�������s����K�v������ƍl����D

�m�S���ҁi�����j�n�F

���L���C��C�����q�C��a�c�B�C�F��M�V�C���{�N�j�i�Z�p�ہj

�i�����I�������\������ʍ��ځj

�m�S���ҁn�F

���H��^�R���C�C���b���C�L���C��C��a�c�B�i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@���삪�x��Ă����S���͘A���ϑ��̍��ڂ��쐬�����D�܂��C�ΎR�ϑ��\�t�g�̑���}�j���A����{�}�j���A�����֑g�ݍ��D����t�@�C���̌��������͌��ݏC�����s���Ă���D

�m�]���n�F

�@�}�j���A���͓K�X�C��������Ă���Ȍ�������Ă��炢�����D�J��Ԃ��ϑ��̓��e�ɂ��ẮC�قږԗ���������Ă���Ǝv���邪�C���゠�炽�ȓW�J������Αf�����Ή����ĉ����C���m�C���J���C���������łȂ��ΎR�Ď��E���Z���^�[���̋Ɩ��ɂ��𗧂Ă���悤�]�ށD��v�ۑ�ƂȂ��Ă���A���ϑ��ɂ��Ă������Ď��g��ł����Ă��炢�����D

�m�S���ҁn�F

����a�c�B�C�L���C��i�Z�p�ہj�C�����x��j�i�ϑ��ہj�C���{��F�i�����ʁj�C�r�c���i�����j

�m���ʁn�F

�@�P.����h�~�p�W�̊J��

�@�����ʍ\���ł̎������ʂƌ��n�ł̐ݒu��Ɨʂ��玎��Y�����ǂ��C���Ô����R�̌J��Ԃ��ϑ��_�œ��ɓ���̑傫��No.3�CNo.5�ߖT�ɐݒu�����D�܂��C��B��w�̐��쎁���甭�z��ς��������v���Y�̐ݒu���@�̒�Ă����D

�@�Q.���^���͌v�̊J��

�@�ߋ��̎��Ⴈ��ю���������_�𒊏o���C�n�[�h�E�\�t�g�̗��ʂɂ��ĉ��ǂ��s�����D���̌��ʁC100mm�ӂ̃g���C�_���^�R�C���i�ł��M�����x���҂��C�R�ꎥ��ɂ��y�듙���͂ւ̉e�����������j�̃Z���T�[�����������D�n��20cm�C45�g�|���o�P�c�i���a38cm�j�̒��S�ɐݒu�����������Ƃ���5��T���x�̂���ő���ł������C�K�v���x�����Ă��Ȃ����Ƃ���C������������̗㎥�œ������̃v���g���M���ɑ��C������̌v�����s�����̕��ς��Ƃ�}���`�J�E���^�[�����̌�����i�߂Ă���D

�m�]���n�F

�@����h�~�W�͂��̐�����C�~�G��ʂ��Ă̎������ʂ��݂ĉ��Ǔ_��T���Ă����Ƃ������@�̂��߁C���Ԃ�������̂͂�ނȂ��������D�����Ɍ����Ă˂苭�������𑱂��Ă��炢�����D

�@���^�v���g�����͌v�͑���l�̂�����傫�����̉��P���s�������C�ЂƂ܂��̎���i�������������Ƃ͕]���������D����ɉ��ǂ�i�߂Ď��p���x���ɂ܂ŋ߂Â��C���ۂ̉ΎR�i���h�R�j�ł̎������s����悤���҂���D

�m�S���ҁn�F

�������q�i�Z�p�ہj�C���J��_�i�����ʁj�C�F��M�V�C�R�{�P���C�L���C��i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@�{�N�x�́C�i�P�j�J���}���t�B���^�[��p�����ΎR���S���͕ϓ����o�\�t�g�E�F�A�̋Ɩ����C�i�Q�j�ėp�\�t�g�ɂ�����M�������ۉ�͋@�\�̉��ǁC�i�R�j�ėp�\�t�g�ɂ�����ϑ��f�[�^�����@�\�̒lj��C�̂R�_�Ɏ��g�D

�@�S���͊ϑ��l����Ǐ��I�Ȓ������ϓ��������悭���o���\�t�g�E�F�A�̊J���ł́C�J���}���t�B���^�[���g������@�����s�̊m�������@�Ɠ���ւ��邽�߂̍�Ƃ��s�����D�ϑ��f�[�^�ɓK�p���邽�߂ɂُ͈�l�������\�̌��オ�]�܂����C�J���}���t�B���^�[�Ɠ��l�̃��f���ɑ��ُ�l����荞��͂��ł��闱�q�t�B���^�[�̗��p�\�������������D���̌��ʁC�J���}���t�B���^�[�ɔ�ׂāC���q�t�B���^�[�ُ͈�l�ɂ͂��܂��Ή����邪�C�v�Z���x�ƌv�Z���Ԃɖ�肪���邱�Ƃ��킩��C�Ɩ����ɂ͓K���Ȃ��Ɣ��f�����D�����̐��ʂ͂X����18th EM Induction Workshop�ƂP�P���̒n���d���C�E�n���f�����w��Ŕ��\�����D���݁C�J���}���t�B���^�[�Ɂ@�ُ�l���o�̃C�^���[�V�����ߒ���lj������v���O�������J�����Ă���C���N�x���ɓ��쎎�����I���ċƖ����p�ł���悤�ɂ���\��ł���D

�ėp�Ń\�t�g�E�F�A�̔M������͕��̉��ǂł́C�@�\�̒lj��Ƃ��ć@�V�ݓ_���n�I��p�̃V�~�����[�V������͂ɂ�����M�������̕����_�Ή��C�A�ߋ��̉�͌��ʂ����n��Ƀv���b�g���闚��\���p���n��}�̒lj����s�����D���̑��C�s����̌��o�ƏC���C�}�j���A���̐������s�����D�܂��C�D�y�Nj�C�ۑ�ΎR�Ď��E���Z���^�[�ɂ��̎��_�ł̍ŐV�ł̔ėp�\�t�g�E�F�A����C���Z���^�[�̔M���������f����͂ɍv�������D

�@�܂��C�S���͌J�Ԃ��ϑ��f�[�^����͂���ƎQ�Ɠ_�Ƃ̍��̌v�Z��ϑ����ʂ̐}�����s���v���O�������J�����C�J�Ԃ��ϑ��f�[�^�����@�\�Ƃ��Ĕėp�\�t�g�E�F�A�ɑg�ݍ��D����ɂ��C�S���͌J��Ԃ��ϑ����s�������ƁC�ϑ��l�̏�������M�����̃��f���܂ł̈�A�̍�Ƃ��s�����߂̏��@�\�������C�ėp�\�t�g�E�F�A�\�z�̊�{�������ꉞ�̊����������D

�m�]���n�F

�@�n���C�A���ϑ��̎��n��f�[�^�����ɂ��Ă̓J���}���t�B���^�[�̓K�p�ɂ��ΎR�Ɋ֘A����S���͕ϓ��̒��o���x������Ɍ��サ���ƕ]���ł���D�Ɩ��Ŏg�p�ł���܂łɂ͎�̃v���Z�X���c����Ă���悤�����C���̂悤�Ȑ��ʂ͂ł��邾�������ɋƖ��ɔ��f�����邱�Ƃ��]�܂����D�M�����E�ю��ɂ��_�C�|�[����̓\�t�g�E�F�A���V���ȋ@�\�̒lj��C���ǂ��i��ł���C�ėp�łƂ��Ă̎��p�i�K�Ɍ�����������e�c�[���̑g�ݏグ���s���Ă��炢�����D�������ł̎g�p���l����C�ϑ��f�[�^�̃v���b�g�}���̐������d�v�ł���D

�@�ΎR�Ď��E���Z���^�[����M�������f����̓\�t�g�E�F�A�̒˗�������C�J���r���Ƃ̒f��t���ōŐV�Ń\�t�g�E�F�A��������Ƃ�����C���̃v���W�F�N�g�ɂ��ΎR�֘A�Ɩ��̐؎��ȗv�]�ɉ������铝���\�t�g�E�F�A�̊��������҂���D

�m�S���ҁn�F

�������q�C���r�N�i�C�T���Ől(�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@�{�N�x�́C���v�I���@�Ɛ��l�I���@�̂Q�̊ϓ_����C�O��̑S���͕ϓ��Ɋ܂܂��C�m�_�C�i�������̒�ʓI�Ȍ��ς�������݂��D

�@���v�I���@�ł́C�O��̑S���͂T�_���ƋC�ے��C��E�C�m�C�ە��̊C�m������̓V�X�e���ɂ�闬�����f���f�[�^�ɑ��听�����͂��s���C�C�m�N���̑S���͕ϓ��𐄒肵���D�C��◬���[�x�Ȃǂ�ω������đS���͕ϓ����C���Ƃǂ̂悤�ɑ��ւ���̂���T�������C���G�ȃp�^�[���������P���Ȃ܂Ƃ߂��s���͓̂���D�S���͂Ɨ����Ƃ̂r�u�c��͂Ȃǂ����݁C�X���̔c�������݂Ă���D

�@���l�I���@�ł́C�������f���f�[�^��p���āC�C���ɂ���ėU�������d����ϓ���L���v�f�@�ɂ�胂�f���v�Z�����D2000km�l���̌v�Z�̈��12km x 12km�̓������b�V����g�݁C�[�������ɕ��ς������������Ƃh�f�q�e�̎�����g���āC���w�ߎ���K�p�����ꍇ�̗U���d������v�Z�����Ƃ���C�C���ɂ�钷���I�ȕϓ��̑�G�c�ȌX���͔c���ł��邱�Ƃ��킩�����D�����̐��ʂ́C���{�n���f���Ȋw�A��2006�N���Ŕ��\���ꂽ�D�����_�ł́C���E�t�߂̗���ɂ��v�Z�l�̐U����������Ȃǂ̖�肪����C�����I�ɂ͋����W�n�ֈڍs���邱�Ƃ��l���Ă���D

�m�]���n�F

�@�u�Ɩ��x�������\�t�g�̊J���v�Œn���C�S���͘A���ϑ��f�[�^����ΎR�����ɂ��S���͕ϓ��̒��o���x�����サ�����܁C�C���ɂ��U���������������Z�p�J���͂܂��܂��d�v�ƂȂ��Ă����D���{�̒n���I�ȏ���������C�m���Ⓡ�ׂ͑����C���̎�@�̓K�p�͈͍͂L���D���v�I���@�Ɛ��l�V�~�����[�V�����̓�ʂ�̃A�v���[�`�����݂��C���܂Ńp�^�[����������ł������C���ɂ�鎥��ϓ������X�ɍČ�����͂��߂Ă��Ă���D����̐i�W�Ɋ��҂���D

�m�S���ҁn�F

�����{��F�C���J��_�C�Γc���v�C�X�R�����u�C�������u�i�����ʁj�C�R�{�P���i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@��2006�N3���ɎR��|���}�`�l�V���Ό��k�����i�k���Ζ�06���C�E��y�ѐԏ�06�Ό��Q�j�ŏ����������������Ƃ���C���N�x�͏t��̘A���_�f�[�^������ɗՎ��̌J��Ԃ��ϑ���lj����C�H�ƍ��킹�ĔN2��̌J��Ԃ��ϑ������{�����D�������C�A���_�f�[�^�y�ьJ��Ԃ��ϑ����ʂ���C���̏����Ɋ֘A����悤�ȕω��͔F�߂��Ȃ������D

�@�����݂�96-1�Ό��쑤�ɏW���������_�z�u�ł͖k�����ԏ��Ό��t�߂̔M�I�����𑨂�����Ȃ��Ɣ��f����C�Z�p�ۂƋ��c�̏�C�ԏ��Ό��k���Ζʂ�4�_�̌J��Ԃ��ϑ��_�݂����D�܂��C96-1�Ό��̕��C��������r�I���������Ă��邱�Ƃ���C�Ό������̂����ߖT��50m�n�_�ɂ������I��1�_�݂����D�Ȃ��C���ݑ��_�ɂ��ẮC96-1�Ό��쑤�𒆐S��8�_���x�~�����ɂ����D

�@�����N�x�̌J��Ԃ��ϑ��ł́C��N���l��96-1�Ό��쑤���_�ő����C�k���̓J���f����3�@���_�ł킸���Ȍ����������C�_�C�|�[����͂ł��ʒu�y�ё傫�����ɍ�N�x�H�̊ϑ��Ƒ卷�Ȃ��C��������96-1�Ό��t�߉��̉��x�ቺ���������ʂ�����ꂽ�D

�@���A���_�f�[�^�́C�ϑ����J�n����2003�N10������������������������Ă���C�ϑ��J�n�����Ɣ�ׂ�Ƃ��̑��������͔N�X�������Ȃ�X����������D

�@�Ȃ��C�����S���͊ϑ����ʂ͉ΎR���Η\�m�A����ɕ���C�D�y�Nj�C�ۑ�ΎR�Ď��E���Z���^�[���\�̉ΎR������������i6���C9���j�ɂ��f�ڂ��ꂽ�D

�@������̉ۑ�Ƃ��ẮC��N2���̘A���_�f�[�^�ɖ�2�T�Ԃ̌������m�F����C�����͐ϐᓙ�ɂ��\�[���[�p�l������̋��d��~�������ƍl������D����܂ł��̂悤�Ȍ����͔����������Ƃ͂Ȃ��C����2����i3�N�y��4�N�g�p�j�Ŏg�p���Ă���o�b�e���[�̗��l�����C���~�̏����ăo�b�e���[�����C�������Ώ�����K�v������D�܂��C��N6��������A���_�f�[�^�Ɉُ�l�i���l�g�r�j����������X���������Ă���C����̏��Ď�����̌������K�v�ł���D

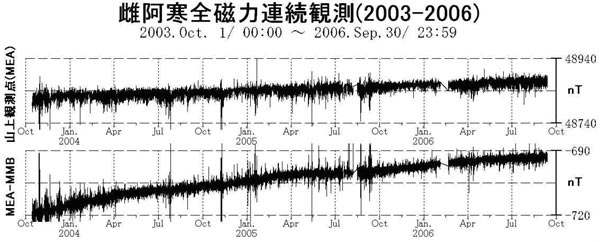

��P�}�@�������x�S���͘A���_�f�[�^�i�Q�ƁF�����ʁj

�m�]���n�F

�@�|���}�`�l�V���Ό��k�����ł̊������@�ɁC�J��Ԃ��ϑ��_���Č������C���ʓI���f���ȓ쑤�ϑ��_���牽�_����96-1�Ό��̖k���Ɉڂ��悤�ɕύX���ꂽ�D����̊ϑ����ʂɊ��҂������D

�@�A���_�ł̊ϑ����ʂ���S���͒l�̑����X�����͂�����Ƃ��Ă����D�������C��N�͌�������шُ�l�̑������݂���Ƃ̂��Ƃő���{���C�ۑ�ƂȂ��Ă���n���C�����̔c���ɓw�߂�ꂽ���D

�m�S���ҁn�F

���F��M�V�C���r�N�i�C�R�{�P���C�C���b���i�Z�p�ہj�C�V�䑏�Y�i�ϑ��ہj

�m���ʁn�F

�@�P�D �S���͘A���ϑ��_�̐V�݂��s���D

�@10��18���`20���@�ϑ��_�ݒu�̂��߂̌��n�������s�����D�ϑ��_�̎ؒn�C����ݒu�ɂ��ĊW�@�ւ֎f���b���s�����D�Ό����k���Ɋϑ��_�Ƃ��ēK����ꏊ�����邩�C���J���Ŏ���X�x�ϑ����s�����D

�@�哇�O���R�ł̎���X�x�ϑ����܂ތ��n�����̌��ʂ���A���ϑ��_��I�肵���D�܂����݊ϑ��@��ݒu�Ɍ����ĊW�@�ււ̐\�����ɂ��Ċm�F���s���Ă�����Ă���D�W�@�ւ���̏��F�����莟��C�S���͊ϑ����u��ݒu�C�ϑ����J�n�i����19�N3�����\��j����D

�m�]���n�F

�@�哇�O���R�ł�1986�N�ɕ����N�����Ă���C���̊�����������e��̊ϑ����ʂɒ��ӂ������Ă���D���݁C�O���R�ł͓d���C�ϑ��̑��ɂ��n�k�C�X�CGPS�ȂNJϑ�����Ă���D�Ό����ӂ̊ϑ����͕K�������ǍD�Ƃ͌����Ȃ����C�ΎR���������܂�O�̊ϑ��f�[�^���擾���邱�Ƃɂ͔��ɏd�v�ł���C�܂��͌����Ȃ��A���ϑ��f�[�^�̎��^���J�n����邱�Ƃ����҂���D

�m�S���ҁn�F

�����ב�i�`H18.11�j�C���V�䑏�Y�iH18.12�`�j�C��엲�u�C�V�c���O�C�␣�R�I�C�X�i���i�C�����O���i�ϑ��ہj�C���r�N�i�i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@�E�T���ɘA���ϑ��_�̕ێ�y�уf�[�^�����ƁC�X���ɑS���͌J��Ԃ��ϑ��E�A���ϑ��_�̕ێ�y�уf�[�^�����Ƃ����{�����D����ꂽ�ϑ����ʂ��C�������쑤�Ɉʒu����ϑ��_�ł̑����C�k���Ɉʒu����ϑ��_�ł̌������p�����Ă��邱�Ƃ��F�߂��C�������Ӓ����ɂ�����ю��X�����p�����Ă��邱�Ƃ��������Ă���D���̂��Ƃ́C���Ԓ��̉ΎR�����i�ΎR�����x���x���P�`�É��ȉΎR�����`�̌p���j�Ɛ��������Ă���D

�@�E�X���̍�Ǝ��ɂ����āC�A���ϑ��_�q�_�̕ێ�_�����v���g�����͌v�{�́iPMP-206�j�̓d���ē������s�\�ƂȂ�C�{�̂̂ݗ\����Ƃ̌��������{�����D���̌�C�{�̂̃R���f���T�s�ǂ������ł��邱�Ƃ����������D

�@�E�T���̍�Ǝ��ɂ����āC�A���ϑ��_�o�_�̃X�e�[�Œ�p�����O�ꕔ�j�������o���C���}�[�u�����{�����D���̌�X���̍�Ǝ��ɂ����ă����O������Ƃ����{�����D

�@�E�X���ɖF�����V���������̎��R�d�ʊϑ������{�����D��������n�_�t�߁i�W����1580m�j�܂ł̊ϑ���\�肵�Ă������C�W����1460m�܂ł̊ϑ��Ɏ~�܂����D�������Ȃ��疢���j�����̊ϑ��͑S�Ď��{�ł��C�F�����V�����ɂ����鎩�R�d�ʃv���t�@�C�����쐬���邱�Ƃ��ł����D������s�����o�H�ł́C�S�̂Ƃ��Ē��ԕ�����蓌���ŕW���ƕ��̑��ւ��C�����łقډ������W���Ɛ����ւ̕ω��������Ă��邪�C2003�N�̊ϑ��Ō���ꂽ���SmV�ɂ킽��傫�Ȉُ�͌����Ȃ������D�܂��C�ꕔ2003�N�ɂ�����ϑ��Ɠ��o�H�̊ϑ������{�ł��C�{�o�H�ɂ�����2003�N�̊ϑ����ʂƂقړ��l�̌X���������Ă��邱�Ƃ����������D

�@�E�ߋ��̉��x�ϑ��f�[�^�̐������s�����n��t�@�C�����쐬����ƂƂ��ɁC�ߋ��̘A���ϑ��f�[�^���������ُ�f�[�^�̏������s������ł��K�Ȏ��n��邱�Ƃ��ł����D�����͍���N���ω��̒����̊�b�����Ƃ��Ċ��p����\��ł���D

�@�E�V���Ȋϑ��ݔ��Ɋւ���v�ɂ��Ă͋�̓I�Ȑi�W�͂Ȃ������D�f�[�^�펞�`���̕K�v���C�o��ʂ̐�����x�ӂ݂���ō��N�x���ɑf�Ă��쐬����\��ł���D

�m�]���n�F

�@����CR�A���ϑ��_�Ƀg���u�������������T�˗ǍD�Ɋϑ����p������Ă���D���R�d�ʊϑ��ɂ����Ă��C�v�悵���͈͂��قڊϑ����邱�Ƃ��ł����D����͂����̃f�[�^�������đ����I�ɉ�͂�i�߂Ă������Ƃ�]�ށDP�_�ڐ݂̐V�A���ϑ��_�Ɋւ��č��N�x�͐i�W�������Ȃ������͎̂c�O�����C�\���Ɍ��������N�x�̎��s�Ɋ��҂������D

�m�S���ҁn�F

������ǗF�C���ϖ��C�㐙���F�C�����C���ؑ]�m�i�����j�C�L���C��i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@�E�{�N�x�͔N�Ԃ�ʂ��ĉΎR��������r�I���₩�ɐ��ڂ������Ƃ�����C�ΎR�����̊������ƒn���C�ω����֘A�t����悤�Ȏ��ۂ͌����Ȃ������D

�@�E���h�R��A���ϑ��_�ŗ��ЂƎv�����Q���������C50�����x�̌����ƂȂ����D���h�R�[����щΌ����A���ϑ��͔N�Ԃ�ʂ��ăf�[�^���擾�ł����D

�@�E�ϑ����ʂ���ѕ]���ɂ��āC��103�`106��̉ΎR���Η\�m�A����c�ɕ����D

�@�E�Q�Ɠ_�Ƃ��ė��p���Ă��鈢�h�R�[�ϑ��_�̈ڐ݂��v�悵�C�啽�ϑ��_�̒������s�����D�ϑ����C�ێ�̗��ʂ��瑍���I�ɔ��f���āC���h�R�[�_�ɂČp���^�p���邱�ƂƂ����D

�m�]���n�F

�@���h�R��̘A���ϑ��_�ł͏�Q�̂��߁C�ꎞ�������ƂȂ������C�Ό����A���ϑ��_�ł͈��N����A�����Čv�����������Ă���D�������C�Ό����A���ϑ��_�̃f�[�^�ł͍�N�Ă̒n�`�ω��ɂ����̂��܂߂Ĉُ�l���������ڗ����Ă���D����Ɉ��肵���v���l��������悤����̒����C�ێ�����肢����D���^���͌v�̎����ɂ��Ă��C���͂��đ����Ɏ��{�ł���悤���҂������D

�m�S���ҁn�F

����a�c�B�C�L���C��C���{�N�j�C���r�N�i�C�C���b���i�Z�p�ہj�C����ǗF�i�����ϑ��{�݁j

�m���ʁn�F

�@1999�N����n�߂��n���C�S���̘͂A���ϑ����p�������D�܂�7���ɒn���C�S���͌J��Ԃ��ϑ�����ю��R�d�ʊϑ������{�����D���R�d�ʂ̊ϑ��́C�n���C�S���͘A���ϑ��_�̋ߖT��d�ʂ̊�_�Ƃ��C�قڂT�O���Ԋu�Ɍ�P���o���_�ɖ߂鑪���ő��肵���D

�@�S���͘A���ϑ��ł́C�ϑ����J�n����1999�N�`2001�N10�����܂Ō����𑱂��Ă������C���̌�2003�N�R�����܂ʼn����ƂȂ�C2003�N�S��������Ăь����ɓ]�������C2004�N�V�������牡���X�����p�������D�Ȃ��C2006�N�S�����{��3nT���x�̌���������ꂽ���C����͊ϑ��_�̋߂��ɃR���N���[�g�u���b�N����p�̓S���^�g���u���ꂽ���Ƃɂ��D

�@�S���͌J��Ԃ��ϑ��ł́C�e�ϑ��_�Ƃ�2001�N�R���ȍ~�݉����Ă��������X�����C2004�N�C2005�N�̊ϑ��ł͍Ăь����X���ƂȂ�C2006�N�̊ϑ��ł�N�Q�Ɠ_�CW�_�����S�_�ő����X���ƂȂ����DN�inew�j�_�̌����͓S���^�g���u���ꂽ�ꏊ�����r�I�߂����߁C���̉e���ɂ����̂ƍl������D

�@���̒n��̒n�k�����́C1998�N4���̊������r�I�É��ł��������C2006�N1�����珙�X�Ɋ����x�����܂�C4�������s�[�N�ɂ��̌�ᒲ�ƂȂ��Ă���D�S���͂̊ϑ����J�n����1999�N�ȍ~�ł́C�ł��n�k���������܂������Ԃł��邪�C���̒n�k�����ɔ����S���͕ω��͌��݂̂Ƃ���s���ł���D���R�d�ʊϑ��ł́C�k���̊�_�t�߂���ѓ쑤�̌�P��t�߂ɕW���������Ȃ�ɂ�d�ʂ������Ȃ��Ă���̈悪����D�d�ʂ���������v���̂ЂƂƂ��āC�n���̔M���Η��̑��݂��グ���邪�C���̃f�[�^�����ł͒f��ł��Ȃ��D

�m�]���n�F

�@�n���C�S���͊ϑ�����ю��R�d�ʊϑ��Ƃ��ɏ����ɑ������Ă���D����܂ł̊ϑ�����S���͕ω��͌����Ɖ������J��Ԃ��Ă���N���ω��̏d����l������D�܂�2006�N�̒n�k�����Ƃ̊֘A�ɂ��Ă�����C���ڂ��Ă��������D���R�d�ʊϑ��̌��ʂ���C�W���Ƒ��ցC�t���ւ̃p�^�[�����͂����肵�Ă����D�ϑ��f�[�^������ɒ~�ς��C����̉�͂ɂȂ��邱�Ƃ����҂���D

�m�S���ҁn�F

�������V�O�Y�i�Z�p�ہj�C��엲�u�i�ϑ��ہj

�m���ʁn�F

�@�E�n���C��_�ł���`���C�����ʁC�����y�ѕ����ł̒n���C�A���ϑ����p�����C����C�C�接�C���ʂ��w���ɂ��d���C�I�ϑ������ɂ������l������D

�@�E��萸�x�ǂ��S���͊�l����邽�߁C�`���̑S���͊ϑ����u�̉��ǍX�V���s�����D

�@�܂��C�`���ɐl�H��Ď��V�X�e�������C�ԗ����ɂ���������A���^�C���ɂČ��o���邱�Ƃ��\�ɂ����D

�@�E�����ł̒n���C�ω��x�ϑ��l�̐��x�����}�邽�߁C�t���b�N�X�Q�[�g���͌v�����ǂ��C���o��̌X�E���x�f�[�^�̎擾���\�Ƃ����D�܂��C�n���C�ω��ϑ��l�̌X�Εϓ������������邽�߁C���o��ݒu��B��̉��C���s�����D

�m�]���n�F

�@�e�ۏ��ł̒n���C�A���ϑ��͌p������C�����l�E�����l�Ɍ������Ȃ��ǍD�ȃf�[�^�������Ă���D

�@�܂��C�{�N�x���������`���̐l�H��Ď��V�X�e���̉^�p�ɂ��C��������x�̗ǂ���l�̒����҂���D

�m�S���ҁn�F

���Έ�����C�O�J���C�H��^�R���C���o�F�i�����ہj

�m���ʁn�F

�@�`���Ŋϑ����ꂽ�n���C���b�l�E�����l�E�����l�f�[�^��I�Ȍ`���ɐ������C�z�[���y�[�W�ł̌��J�����s���邽�߂̃T���v���R���e���c�̍쐬���s�����D�܂��C�����ʊϑ��{�݂ʼnߋ��Ɏg�p���ꂽ��Ίϑ����킨��ѕω��ϑ�����ɂ��Ē������C���̌��ʂ�N�\�`���ɂ܂Ƃ߃f�[�^�x�[�X�ɓo�^�����D

�m�]���n�F

�@�{�N�x�͏����ʂ̉ߋ�����ɂ��Ă̊T�v��N�\�Ƃ��ĂƂ�܂Ƃ߂邱�Ƃ��o�����D�ϑ��f�[�^�̌��J�ɂ������Ă͊ϑ����퓙�̃��^�f�[�^�̌��J���s���ł��邱�Ƃ���C���̂��߂̒���������ɐ��i���Ă����K�v������D

�m�S���ҁn�F

�����o�F�i�����ہj�C�������v�i�����j

�m���ʁn�F

�@1. �{���������O���[�v�ɎQ�����C�q����ʉ�v�Ő������ꂽLIDEN�̕]�萸�x�Ɋւ��錟�����s���Ă��āC���̂Ƃ�܂Ƃ߂��s�����D�܂��C�������O���[�v�̉�ɂ����āC��C�d�C�ϑ��ɂ��Ă̏Љ���s�����D

�@2. �č��P�l�f�B�F���Z���^�[�iKFC�j�ɂ������C�d��ϑ��l�b�g���[�N�̉^�p�C����ї��\�m�ւ̉��p�ɂ��Ă̒������s�����DKFC�ł͑�C�d��f�[�^��\�����q�Ɋ܂߂邱�ƂŁC�\�����x�����サ�Ă��邱�Ƃ��킩�����D

�@3. �܂���C�d��f�[�^�̒����ϓ��ɂ��Ẳ�͂��s���C���̌������ʂ��C�d�C�w��ɂ����āw�O���[�o���E�T�[�L�b�g�̒����ϓ��ƒn�����Ƃ̊W�ɂ��ĂƂ����\��ŁC�������\���s�����D

�m�]���n�F

�@�V�r�A�X�g�[���͊e�n�Ŕ�Q�������炵�Ă���C�C�ے��Ƃ��Ă��h�Џ��ւ̎��g�݂��������߂��Ă���D�����������C����̒�����ʂ��C��C�d��ϑ��𗋗\�m�ɉ��p���Ă��鎖������邱�Ƃ��킩�������Ƃ���C�����̑�C�d�C�ϑ��̐V���Ȕ��W���J���\��������ƍl����D

�m�S���ҁn�F

���V�c���O�C�X�i���i�C�␣�R�I�i�ϑ��ہj�C�O�J���i�����ہj

�m���ʁn�F

�E�{�N�x�́C����2���ڂɂ��ăf�[�^��͂�i�߁C���̂��Ƃ��킩���Ă����D

�@1. ���t�d�ɂɂ��L�����u���[�V�����̉\��

�@�E���t�d�Ɂi���E�������F�s�̕i�j��9�����{�Ɍ��p�d�ɏ�ɖ��݂��C���p�d�ɂƂ̕��s�ϑ������{�����D

�@�@���t�d�ɂɏ����h���t�g������ꂽ�D���肷��܂Ŗ�2�T�ԁC100mV���̃h���t�g���ϑ��������C����͓d�ɂɋN������Ƃ������C���ݎ��ɐ��𒍓��������߂̎��͓y�낪���肷��܂ł̏f�������̂ƍl������D

�@�ANS����łُ͈�ω��̃Z���X�����p�d�ɂƋt�ŁC�ω����͕��t�d�ɂ̕����{�傫���X��������ꂽ�D����́C�����~�J�̉e�����邽�߂œ��R�̌��ʂł��邪�C����܂ʼn��肵�Ă���N�ɂ̖��ݏꏊ�����R���H�ɂ������Ă����Ƃ��������ے肷����̂ƂȂ�D

�@�B���p�d�ɂ͈�ӏ�����4�����݂���Ă��邪�C�~�J�ɂ�肱��4���̊Ԃɂ��ُ�ω��ɍ�������ꂽ�i10mV���x�j�D���̌����̐����͍��̂Ƃ������C�A���v�Q�C���̑���Ȃlj�H�n���܂߂Č�������K�v������D

�@2.�@���ɖ@�ɂ��ϑ��V�X�e���̍\�z

�@�E�n�d���̑��ɖ@�ɂ��ϑ��V�X�e���̍\�z�Ɍ����āC12ch�X�v���b�g�`���[�g�L�^�v��RS-422�C���^�[�t�F�C�X�����t���C�p�\�R���Ŏ��^����\�t�g�E�F�A���J�������D���^�����f�[�^�͊e�`�����l������5�b�l�ŁC0.1mV�̕���\�̓d���l�ł���D

�@�@�@���^����5�b�l�̃I���W�i���f�[�^���e�`�����l���̓d�ɊԂ̋�������CmV/km�@�P�ʂ̃f�[�^�ɕύX����\�t�g�E�F�A���쐬�����D���̍ہC�e�d�ɊԂ̃f�[�^�𓌐��C��k���������ɐ����������C1989�N�ɎR�莁��ɂ���ĕ���Ă��鑽�d�ɂ���d������߂��{�������ɁC�e�����ɌW����C�ӂɗ^������d�l�Ƃ����D

�@�AmV/km�P�ʂɕϊ������f�[�^���C�S�`�����l���ꊇ���Ė����l�ɕϊ�����\�t�g�E�F�A���J�������D

�@3.�@���d�Ɏ�@�̈��萫�]��

�@�E8�����{���C�\�z�������d�Ɏ��^�V�X�e���ɂ��f�[�^���^���J�n�����D2007�N1���܂ł̑��d�Ɋϑ��f�[�^�̈��萫��]�������Ƃ���C�ȉ��̂��Ƃ����������D

�@�@�\���ɖ��݂���Ă���d�ɂ́C�w��ǑS�Ă��~�J�ɔ����ُ�ω����N�����D�B��92SW�d�ɂُ݈̂�ω��͋N�����Ȃ��D�܂��C91W�͑��̓d�ɂƈꏏ�ɑ傫�Ȉُ�ω����N��������S���N�����Ȃ������肷��ꍇ������D

�@�A�~�J�ɔ����ُ�ω��́C�d�ɖ��ɂ��ꂼ��Ɠ��̃p�^�[���������D�����͍~�J�ʂ̈Ⴂ�ɂ��ω��̑傫�����قȂ��Ă��Ă�����w��Ǔ����p�^�[���ƂȂ�D���̃p�^�[���ނ���ƁC�}�ȗ����オ��Ǝw�����I�ȉ�H����́issc�^�F91W�C92SE�j�C�Ȃ��炩�ɗ����オ��C�����I�ɂ������Ɖ�����́isg�^�F91S�C91E�C72N�j�C�ɂ₩�ȎR�̂悤�ȕω���H����́ibay�^�F91N�C92NE�j��3�^�C�v�ɕ�������D�Ȃ��C91S��91E�͏ꏊ���߂����߂��悭�����p�^�[���ł���D

�@�B12���̒n���C���ہistorm�Csi�Cbay���j�����ɁC�e�`�����l���̐����ʂ̌W�����������ʁC��r�I�Z�����̌��ہisi���j���狁�߂��W���͂قڈ�v���邪�C��r�I�������̌��ہistorm�Cbay���j���狁�߂��W���͂�����傫�����Ƃ����������D

�@�{�����ɂ��C���d�ɂ̒n�d���f�W�^���f�[�^�����^���C�e�ՂɌ��ł���ϑ��������邱�Ƃ��ł����D����܂œ���ꂽ���̑��ɂ̒n�d���f�[�^�̌�����́C����ł͊`���\���ɂ����č~�J�̉e���ɂ��Ă͔������Ȃ����Ƃ��͂����肵�Ă���������ƕ��s�Ŋϑ����Ă��������̒Z����ɂ��~�J�̉e���͌����Ă���j�D�n�[�h�I�ȉ�����Ƃ��ẮC�~�J�̉e���̓͂��Ȃ����Ȃ�[���ʒu�ɓd�ɖ��݂��邱�Ƃł���D����\�t�g�I�ȉ�����Ƃ��ẮC�d�ɖ��̕ω��p�^�[��������ɉ�͂��C�U���ƍ~�J�ʂƂ̑��ւ�ߒ��̎��萔�ȂLjُ�ω����̕�ɕK�v�ȏ퐔�����߂Ă������Ƃ��l������D

�m�]���n�F

�@����̒����́C1980�N��㔼���܂Ŋϑ����Ă���������ł͍~�J�ɂ��ُ�ω��͌����Ȃ��������C�Z����Ɉڍs���Ă���͍~�J�ɂ��e���������ƂȂ�n�d������g��f�[�^�̎擾���͂�����ɂȂ������Ƃ����[�ł���D�v��i�K�ł́C�\������̖��ݐ[�x2.5m�͒�����d�ɂ̖��ݐ[�x3m�Ƃ������Ȃ����Ƃ����NS�Ɍ������������Ƃ���C���H�ɓ�������ʂ̏ꏊ�������Ă���������邱�Ƃʼn����ł�����̂Ɗ��҂��ꂽ���C����̈�A�̒������ʂɂ��ƍ\���̖w��ǂ̏ꏊ�ʼne�����邱�Ƃ����������D�܂����d�Ƀf�[�^�̉�͂���́C�ُ�ω��p�^�[�����e�ꏊ���ɓ��������邱�Ƃ����o�����͈̂�̐��ʂł���D���̃X�e�b�v�Ƃ��āC���̐��ʂ���ɕω��p�^�[����������邽�߂̓d�ɕt�߂ł̕��ɉߒ��ɂ��Ē�����i�ߕ�ւ̉��p�ɂ��Č�������邱�Ƃ����҂���D

�m�S���ҁn�F

���T���Ől�i�Z�p�ہj�C����ǗF�i�����j�C���o�F�i�����ہj

�m���ʁn�F

�@����2�����̏����Q�x���������[�X�y�N�g���@�Ő��l�I�ɉ����V�~�����[�V�������s�����D���̌�C���꓀���ߎ���p��������2�����d�����̂̎���̓��o����Br�ɂ��Ă̕��������C����2�����̐g�������ł̐[��H�ɂ��Ă̕������Ɠ��`�ł��邱�Ƃ����������߁C�����E�����̐������s���C���l���̗͊w����ł����Ηp������u�[�X�y�N�g���@�ɂ�鋅�ʐg���f���v�̒������s�����D

�m�]���n�F

�@�������Ă��ŏI�ڕW�܂ł͓��B�ł��Ȃ��������C�����̉ߒ��ɂ����āC���̕���̌������ʂ���_��c���ł����Ǝv����D����̒��������Ɩ��ւ̃t�B�[�h�o�b�N�����҂���D

�m�S���ҁn�F

���C���b���C�����V�O�Y�i�Z�p�ہj�C��엲�u�i�ϑ��ہj

�m���ʁn�F

�@��N�x�́C���p�^�̊��x�ɂ�銴�x������@�̗ǔۂ̌����Ƃ��āC�U���i�W�d�j�d�ɂƊ��x�Ƃ̋�������ш�d����ύX���Ċ��x������s�������ʁC���x�̊e�ʒu�ɂ������d���l�Ɠd�ʌv�o�͒l�͐��`���ւŗǍD�Ȍ��ʂ��D�������C�ʏ�̊��x�Z�b�g�ʒu�ɂ�����W���ƈʒu��ς����ꍇ�ł̌W���͈قȂ�C�����̈�Ƃ��Ċ��x�̖ʐς����������ߓd�ʌv���o����x����x���ɂ��d�ʌX�x�̘c�݂��e�������ƍl�����C���ۂ̊ϑ��ɋ߂���ԁi�W�d�d�ɂ����[���ɑ傫����l�ȓd��j���ő���ł���悤�ȑ��u�̌������s�����D

�@���N�x�́C������������2���̓��d�ɔi2m�~2m�j����Ȃ镽�s�R���f���T�����삵�C�l�H�I�ɉ��������̓d������C���̒��Ńt�B�[���h�~����C�d�ʌv�ɂ��v�����\�ɂ����D���r��L�A���O���Ńt���[�������C�x�j�������͂ߍ���ł��̏��0.2mm�̓���\��t�����D����̓d�ɔ͏��ʂɌŒ肵�C��������͏㉺�����ɉ��Ƃ��C�d�ɔԂ̋�����ύX�ł��悤�ɂ����D�����ɃZ�b�g���邱�Ƃɂ�茚�����V�[���h�ƂȂ��č����d��͊O���̎��R�d��ω��̉e���͎Ȃ����C��ʂ̓d�ɔ����d�ɂ�邽��݂̂��ߐ�����ێ�����̂�����C�ɔ̈ʒu�ɂ�����d��̔��l���̖�肪�c��D�t���[���ގ��̌��ł��y�ʉ��C���邢�݂͒艺�����@�̉��ǂ��K�v�ł���D���̐l�H�d�ꒆ�ł̓d�ʌv�o�͒l����Ȃ�Z���W���̗L�����ɂ��Ă̌��ɂ͎���Ȃ������D

�m�]���n�F

�@����܂Ńt�B�[���h�~����C�d�ʌv�̊��x�Z���W���́C������Ƃ̔�r�ϑ��ɂ���Ă������C�����킪���݂��Ȃ��ꍇ�C�̏�C���܂��͐V�K������������ɂ��Ă̌W�����肪���ɍ���ł������D��^�R���f���T�ɂ���Đ��m�ȓd�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�C�ϑ����x�̌��オ�}����ł��낤�D�܂��C����̏�Ԑf�f�������e�i���X���e�ՂɂȂ�\��������D����ł́C�����d��̔��l���C�ɔԂ̋����̕ύX�ɑ��������Ȃǖ��_���c���Ă���D�܂��C��^�R���f���T�ɂ��Z���W����p�����ϑ��l�̕]���͖����{�ł��邱�Ƃ�����������������Ă����̂��K�ł���ƍl������D

�m�S���ҁn�F

����엲�u�C�␣�R�I�C�����O���i�ϑ��ہj�C�C���b���i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@ace�����goes�q���̑��z���܂���X���̈ꎟ�f�[�^�x�[�X�����I�ɍX�V���Ă���D

�@�}�ω����ہC�������ۂɂ��Ă̌��o���@�ɂ��Ă̌��������݂����C�v���O�����̃R�[�h���܂ł͎����Ă��Ȃ��D�l�H��C�����̃����e�i���X���ɂ��ُ�l�����Ȃ��Ȃ��������o�ɂƂ��Ă͏�Q�ƂȂ邪�C��n�_�ikak�j�݂̂Ŕ��肷��̂ł͂Ȃ������A���^�C���ł̃f�[�^���W�ł�����mmb�Ckny�܂���cbi�̃f�[�^����荞�ނ��Ƃɂ�萸�x�̌�����l���Ă���D�ߋ��f�[�^�Ƃ̏ƍ��C�N�I���e�B�̓K�����ɂ��Ă̒����͖����{�ł���D

�m�]���n�F

�@���������̐i�݂�����Ă��邱�Ƃ͔��Ɏc�O�ł���D�������o�̐��x�����シ��Ό��ۓǎ��̌��������}���C�f�[�^�x�[�X���[������͖̂��炩�ł���D�ߋ��ɂ����Ă͐l�I��Ɨʓ��̖��Ńf�[�^�Ƃ��Ē~�ς���Ȃ����̂����݂��Ă����ƍl�����C����C�~�σf�[�^�̊�̕ύX�����蓾�邽�߁C�i���̑��ᓙ�ߋ��f�[�^�Ƃ̔�r�E�K���̌����͏d�v�ł���D�܂��C��M�̏[�����̂ЂƂƂ��āC���A���^�C���ɋ߂��`�ł̏�����������D�������������邽�߂ɁC�{�ۑ�̒��������͍�����p������ׂ��ł���ƍl����D

�m�S���ҁn�F

���ˉz�����C���ב� �i�ϑ��ہj�C�O�J���i�����ہj

�m���ʁn�F

�@�n���C�x�N�g����Z�CHx�CHy��3������I�Ԃ��Ƃɂ��C�Î~�n�i�Œ莲�j�ł̐�������̓x�N�g���v���g�������Ō����I�ɂ͑���\�ł���D������������邽�߂̉ۑ�Ƃ��̉����̌��ʂ��ɂ��Č��������D��ȉۑ�͎���5�_�ł���D

�@1.Hy�̒l��������OHM��OPM�̑��背���W�͈̔͊O�ł���D

�@2.Hy�ŋ��߂��鑪�萸�x�����ɍ����C�ݒu�E����Ȃǂɑ����̍H�v���K�v�Ȃ��ƁD

�@3.��������̂Ȃ���������������邽�߁CZ�����������@�����P���邱�ƁD

�@4.�]���������ƕ⏞���ꎲ�Ƃ̊p�x���𐳊m�Ɍ��肷�邱�ƁD

�@5.�⏞�d����ڕW�l�܂Ŏ����ω������邽�߂̓d���l�̐��䂪�K�v�ƂȂ邱�ƁD

�@1.�ɂ��Ă̓J�X�}�[�̂悤��45�x�܂���60�x�������Ƃ邱�Ƃő���\�ƂȂ�D3.�ɂ��Ă͕⏞����R�C����Ɨ��ɐݒu���邱�ƁC�܂����������x����p�ɃR�C�����Q�����Ɏ��t���邱�Ƃʼn�]�����ɐ�������������ł���\��������D5.�̓p�\�R������ɂ������\�ƍl������D

�@�c��ۑ��2.��4�ł��邪�C4.�͐��쎞�ɏ퐔�Ƃ��Đ��m�ɋ��߂���悢�̂ŁC�����Z���T�[��FT��FM�Z���T�[�����p�ł��Ȃ������������Ă���D2.��3.��4�̎����ɂ��C�����Ɍ������H�v���l���Ă�������̂Ǝv����D

�m�]���n�F

�@��Ίϑ��������ւ̃A�v���[�`�̂ЂƂƂ��āC�Î~�n�ł̒n���C3��������̉\���Ɍ����Č������ׂ��ۑ肪�����Ă����D�������C���̎c���ꂽHy�����̑��萸�x���グ�邽�߂̍H�v�Ɩ]���������ƕ⏞���ꎲ�Ƃ̊p�x���̑���ɂ��Ẳۑ�́C��������V���ȃA�C�f�A��H�v���K�v�ɂȂ���̂Ǝv����̂ŁC�֘A���̎��W���͂��߂����̉����Ɍ����Ĉ�������������i�߂�ꂽ���D

�m�S���ҁn�F

�������q�i�Z�p�ہj�C�H��^�R���i�����ہj�C����ǗF�i�����j�C�␣�R�I�i�ϑ��ہj�C�C���b���C�F��M�V�C���r�N�i�i�Z�p�ہj�C�������v�i�����j�C�L���C��i�Z�p�ہj�C�����O���C�X�i���i�i�ϑ��ہj�C�R�{�P���i�Z�p�ہj

�m���ʁn�F

�@VLF������p���āC�`���\���̔��R���z�ϑ��ƒ�_�ł̔��R�A���ϑ����s�����D

�@�`���\���̔��R���z�ϑ��ł́C10��3�|4���C13���ɁC�`���\����10m�Ԋu�Ŕz�u���ꂽ��400�_��VLF������p���Ĕ��R�ƈʑ����ϑ������D���R�͖�10�`100 ohm m�C�ʑ��͖�40�`80�x�͈̔͂Ő��ڂ��C�d����\�����̋߂��ȊO�ł͈��肵�Ă����D���R�E�ʑ����z�͔�r�I���炩�ŁC�����R�̕\�w�̉��ɒ���R�w�������P����2�w�\���ʼn�͂��邱�Ƃɂ����D�\�w�̔��R�����肵�āC�\�w�̌����Ƒ�2�w�̔��R���v�Z���Ă���Ƃ���ł���D

�@�Ȃ��C����C���R�d�ʂƑS���͂ɂ��Ă����R�Ɠ����_�Ōv�����s���C�\���̓d���C�I�ȓ����𑍍��I�ɗ�������ޗ��邱�Ƃ��o�����D

�@��_�ł̔��R�A���ϑ��ł́C�\���̓쑤��n�ɂ����āC12���Ԃɂ킽��f���I�Ɋϑ����s�����D���Ԃ̎���͔�r�I���肵�Ă���ϑ������ς���Ă��Č������������C�d��͂��s����ŁC���ʂƂ��ā}10 ohm m���x�̔��R�ϓ��ɂȂ��邱�Ƃ��킩�����D�܂��C�d���w�ł̓��̏o�E���̓���̎����ɂ͎���E�d��Ƃ��傫���ω����C���R�����ԕϓ������D��Ԃ́C���ɂ���Ď���̒l���傫���ω����C����ɔ����ēd��E���R�Ƃ��ϓ����邱�Ƃ��킩�����D

�m�]���n�F

�@VLF�ϑ��Ɍ��炸MT�ϑ��̌o�����قƂ�ǂȂ����オ���S�̃v���W�F�N�g�ł��������C�吨�����́E�A�g���đ傪����Ȋϑ�����萋�������Ƃ�]���������D���R�d�ʂ�S���͂ȂǓ����v�悳��Ă��Ȃ������ϑ��ɂ��Ă������̈ӗ~�������o�����ʂƂȂ����̂́C�]�O�̊�т������D�������C�ϑ����������ɏI���������ŁC��͂��\����x��Ă���͔̂ۂ߂Ȃ��D����́C��͂𑁋}�ɏI��点�C�e�N�j�J�����|�[�g�Ȃǂɐ��ʂ��܂Ƃ߂邱�Ƃ���]����D

�m�S���ҁn�F

�����r�N�i�i�Z�p�ہj�C���J��_�i�����ʁj�C�����q�C��a�c�B�C���{�N�j�i�Z�p�ہj�C��엲�u�i�ϑ��ہj

�m���ʁn�F

�@����18�N�x�C�L��R�ɂ����Ēn�k�C���n�C�n���d���C���ɂ��W�������ϑ������{���ꂽ�D�n���d���C�ϑ��ł́C7��3���`12���ɂ����Ĕ��R�T���C���R�d�ʊϑ��C�S���͂̎��C���ʂ��s���C������7��3�`7���ɔ��R�T���Ǝ��C���ʂɎQ�������D

�@��������Ƃ��čs�������C���ʂł́C2000�N���̊����̈�ł��鐼�R�Ό��Q�ߖT�̎��ꕪ�z�𑪒肵���D7��5�`6���̂Q���Ԃɐ��R�Ό��Q�ߖT��105�_�ɂđS���͂̑��ʂ��s�����D

�@���̎��C���ʌ��ʂ���̐��R�Ό��Q�ߖT�̎��C�ُ핪�z�ɂ���

�@�E�k�����n�M�n�тɑ傫�ȕ��̎��C�ُ킪����C���ُ̈�̒��S�͒n�M�n�т̒n�`�s�[�N����͂���Ă���D

�@�E�n�M�n�т̓�������m�|�a�Ό��ɂ����Ēn�`�ɑ��ւ��Ȃ����ُ̈킪�L�����Ă���D

�@�E�n�M�����������Ȃm�|�a�Ό��ߖT�ɂ͎��C�ُ�͌����Ȃ��D

�̌����ȓ������L�邱�Ƃ��킩�����D

�@���̖k�����n�M�n�тɂ��āC���͂̒n��100m�܂ł��R�w�ɕ����C�e�w��50�̒����̎����u���b�N�ŕ~���l�߂��R�����C���o�[�W�������f���ɂ��n���C�g���O���t�B�[���s���n���\�����肵���D���̌v�Z���ʂł͒n�M�n�т̑傫�ȕ��ُ�͒n��10�`40m�̗̈�ō��X2A/m�̎������������Ƃ��郂�f���Ő����ł���D

�@�ߋ��ɂ��̒n�M�n�тōs��ꂽ�d���C�ϑ��ɂ��C���R�ϑ��ł͎��C�ُ킪��������͂Œn�\����20�`30m�̐̈�ɏ��C���肪�����Ɛ��肳��鍂���R�悪���肳��Ă��邪�C������̎��ɓ����ɍs��ꂽ�n���C�ϑ��ł͂��̎��C�ُ������10A/m�Œn��15�`200m�̗̈�ɂ킽�鋭���Đ[���������f���ł̉�͌��ʂ�����Ă���D����̉�X�̒n���\�����茋�ʂł͔��R�ϑ��̕��ɋ߂����ʂł���ƍl������D

�m�]���n�F

�@���N�x�̗L��R�ł̉ΎR�W�������ϑ��ɓ��������7���ɒn���d���C�ϑ�����ŎQ�����C2000�N���ł̐��R�Ό��Q������̐��S���[�g���l���őS���͎��C���ʂ����{�����D���̌��ʁC��������I�Ȏ��C�ُ�̂��邱�Ƃ�������V�~�����[�V�����Ƃ̔�r���s���ȂǏ\���Ȑ��ʂ�����ꂽ�Ǝv����D

�@���Ђ��̐��ʂ��e�N�j�J�����|�[�g�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ�]�ށD